2025年10月30日

目次

あなたの家の「健康診断」。火災保険の現地調査は、なぜ必要なの?

「火災保険の申請には、現地調査が必要らしい…」

そんな言葉を聞いて、あなたは、どのような気持ちになるでしょうか。

「なんだか、面倒くさそうだな」「家の中を、ジロジロ見られるのは、気が進まないな」「もし、何か、不利なことを言われたら、どうしよう…」

そんな、漠然とした不安や、少し、ネガティブな感情が、胸の中に、広がっていくかもしれませんね。

しかし、その、少し、憂鬱に感じるかもしれない「現地調査」こそが、実は、あなたが、正当な保険金を、きちんと受け取るための、最も、重要で、そして、避けては通れない、大切なプロセスなのです。

それは、まるで、病気の原因を突き止め、最適な治療法を見つけるための、「精密検査」のようなもの。

あなたの家の、どこが、どのように、傷ついているのか。その「声」に、専門家が、耳を澄ます、貴重な機会なのです。

この章では、まず、その、少し、謎めいた「現地調査」の、本当の目的と、そこで、プロが、一体、何を見ているのか、その、基本の「キ」から、優しく、解き明かしていきましょう。

この、基本を理解することが、あなたの、不安を、安心へと変える、最初の、一歩となります。

現地調査の3つの大切な目的

保険会社が、わざわざ、時間と、人手をかけて、あなたの家まで、調査に来るのには、ちゃんとした、3つの、大切な目的があります。

目的1:本当に「損害」があるのか、その目で確認するため

まず、最も基本的な目的は、あなたが申請した、その「損害」が、本当に、あなたの家に、存在しているのかどうかを、客観的に、確認することです。

あなたが提出した、写真や、書類だけでは、分からない、実際の、被害の状況(例えば、傷の深さや、範囲など)を、プロの目で、直接、確認し、記録します。

目的2:その損害の「原因」を、専門的に突き止めるため

次に、そして、これが、最も重要な目的ですが、その損害が、一体、「何が原因で」発生したものなのかを、専門的な視点から、突き止めることです。

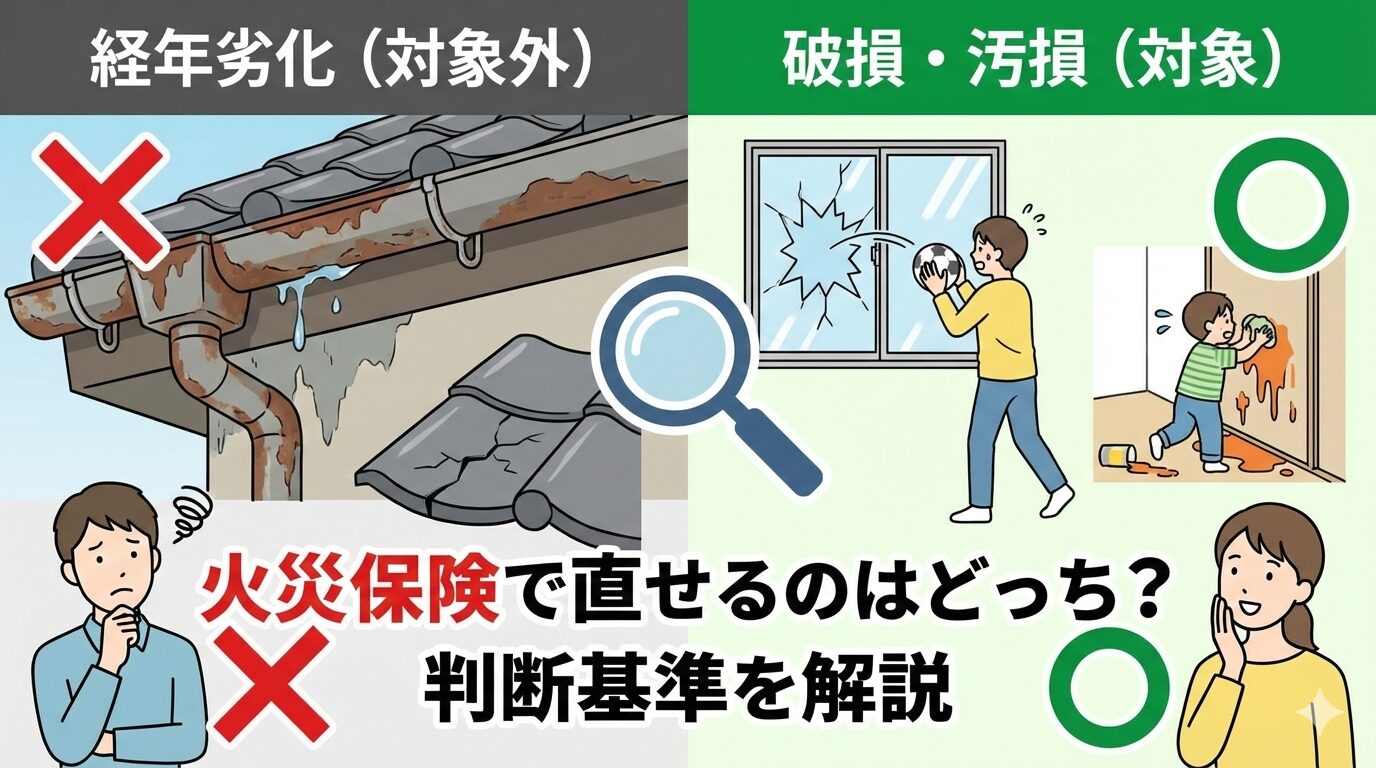

それは、本当に、今回の台風による「風災」なのか?それとも、数年前からあった「経年劣化」なのか?あるいは、施工不良といった、別の問題なのか?

この、原因の特定こそが、保険金が、支払われるか、否かを、決定づける、最大の、ポイントとなります。

目的3:損害を、元通りに直すための「費用」を、公平に計算するため

最後に、もし、その損害が、保険の対象となる、と判断された場合に、それを、元通りに、修復するためには、具体的に、どれくらいの費用が、かかるのかを、公平な立場で、算定することです。

あなたが、提出した、修理業者の見積もりが、その地域の、相場価格と比べて、妥当な金額であるか、あるいは、過剰な請求が、含まれていないか、などを、チェックします。

このように、現地調査は、あなたの申請の、正当性を、客観的に、裏付け、そして、支払われるべき、保険金の額を、公平に、決定するための、欠かすことのできない、重要な、プロセスなのです。

調査に来るのは誰?「損害保険登録鑑定人」という、中立な専門家

では、実際に、あなたの家に、調査に来るのは、どのような人なのでしょうか。

多くの場合、それは、保険会社から、依頼を受けた、「損害保険登録鑑定人(そんがいほけんとうろくかんていにん)」という、資格を持った、専門家です。

「鑑定人」と聞くと、なんだか、厳しくて、怖い、イメージを、持つかもしれませんが、彼らは、決して、あなたの「敵」では、ありません。

鑑定人の、最も重要な役割は、特定の保険会社に、肩入れすることなく、あくまで、中立的で、公平な立場から、損害の状況を、客観的に、調査し、その原因と、損害額について、専門家としての、意見を、保険会社に、報告することです。

もちろん、保険金を、支払うかどうかの、最終的な判断は、保険会社が、行いますが、その判断の、最も、重要な根拠となるのが、この、鑑定人からの、調査報告書なのです。

ですから、鑑定人に対しては、敵対心を、持つのではなく、むしろ、あなたの、状況を、正確に理解してもらうための、「協力者」として、誠実な、コミュニケーションを、取ることが、何よりも、大切になります。

鑑定人は、ここを見る!調査当日の「チェックポイント」

調査当日、鑑定人は、あなたの家の、どこを、どのように、見ていくのでしょうか。

その、具体的な、チェックポイントを、事前に、知っておけば、あなたも、落ち着いて、調査に、臨むことができます。

・被害箇所の、詳細な確認と、写真撮影

まず、あなたが、申請した、被害箇所を、メジャーなどを使いながら、その大きさや、深さ、範囲などを、細かく、計測し、さまざまな角度から、写真に、記録していきます。

・建物全体の、状況確認

被害箇所だけでなく、建物全体の、他の部分(例えば、屋根の、別の面や、他の壁など)の状態も、確認します。これは、今回の損傷が、建物全体の、経年劣化の一部なのか、それとも、突発的な、局所的なものなのかを、比較検討するためです。

・あなたへの「ヒアリング(聞き取り)」

鑑定人は、あなたに対して、いくつかの、質問をします。

「いつ、被害に気づきましたか?」

「その時の、天候は、どうでしたか?」

「以前から、同じような、症状は、ありましたか?」

「これまでに、修理したことは、ありますか?」

これらの質問に対して、あなたは、覚えている範囲で、正直に、そして、具体的に、答えることが、求められます。

・提出書類との、整合性の確認

あなたが、事前に提出した、申請書類(事故状況報告書や、見積書など)の内容と、実際の、被害状況や、あなたからの、聞き取り内容との間に、矛盾点や、不自然な点が、ないかを、確認します。

調査にかかる時間は、被害の状況や、建物の大きさにもよりますが、一般的には、30分から、1時間半程度が、目安となります。

あなたは、どっちの調査を、受ける?「2つの現地調査」の、全く違う意味

さて、火災保険の申請プロセスにおいて、「現地調査」という言葉が、実は、全く、異なる、二つの意味合いで、使われていることを、あなたは、ご存じでしょうか。

この、二つの「現地調査」の違いを、正しく、理解していないと、あなたは、思わぬ、混乱や、トラブルに、巻き込まれてしまう、危険性があります。

この章では、その、多くの人が、混同しがちな、「2つの現地調査」の、正体と、それぞれの、全く違う、目的と、役割について、明確に、解き明かしていきましょう。

あなたが、今、受けようとしている、あるいは、受けた調査が、どちらの、性質のものなのか。それを、見極めることが、重要です。

調査1:保険会社(または鑑定人)が行う「公式な損害調査」

まず、一つ目は、前の章で、詳しくお話しした、保険会社、または、その依頼を受けた、損害保険登録鑑定人が、行う、現地調査です。

これは、あなたが、保険金の請求を、行った後に、その申請内容の、事実確認と、損害額の算定を、行うために、実施される、「公式な審査プロセスの一部」です。

この調査の結果が、最終的に、支払われる、保険金の額を、決定づける、極めて、重要な意味を持ちます。

この調査は、原則として、無料で行われます。あなたが、鑑定人に対して、調査費用を、支払う必要は、一切ありません。(保険料の中に、含まれている、と考えられます)

調査2:申請サポート業者などが行う「無料の事前調査」

そして、もう一つが、近年、急速に、増えている、火災保険の申請サポート業者や、一部の修理業者が、保険申請の「前」に、無料で行う、現地調査です。

彼らは、「あなたの家に、火災保険で直せる、隠れた損害がないか、無料で調査しますよ」と、訪問販売や、インターネット広告などで、宣伝しています。

この調査の目的は、保険会社が行う調査とは、全く、異なります。

彼らの、最大の目的は、あなたの家に、保険金請求が、可能な損害箇所を、「見つけ出す」こと、そして、その後の、保険申請のサポート契約や、修理工事の契約を、「獲得する」ことにあります。

つまり、これは、公式な審査プロセスではなく、あくまで、業者による、「営業活動の一環」としての、事前調査なのです。

この調査も、「無料」を、うたっている場合が、ほとんどですが、その「無料」という言葉の裏には、注意すべき点が、隠されています。(詳しくは、次の章で、お話しします)

目的も、立場も、全く違う!二つの調査の、決定的な違い

この、二つの「現地調査」は、その、目的も、行う人の立場も、全く、異なります。その違いを、明確に、認識しておくことが、非常に重要です。

「2つの現地調査」徹底比較

| 比較項目 | 調査1:保険会社(鑑定人)の調査 | 調査2:業者による無料調査 |

|---|---|---|

| タイミング | 保険申請の「後」 | 保険申請の「前」 |

| 目的 | 損害の確認・原因特定・損害額の算定(審査) | 保険対象となる損害箇所の発見・契約獲得(営業) |

| 調査を行う人 | 保険会社社員 または 損害保険登録鑑定人 | 申請サポート業者 または 修理業者の社員 |

| 立場 | 中立・公平(建前上) | 契約者(あなた)寄り(ただし、自社の利益が優先) |

| 費用 | 無料 | 無料(ただし、後の契約で回収される) |

| 法的拘束力 | あり(保険金の支払いに直結) | なし(あくまで参考意見) |

特に、注意すべきは、業者による「無料調査」の結果は、あくまで、その業者の、「私的な見解」であり、それが、そのまま、保険会社の判断と、一致するとは、限らない、という点です。

「業者の調査では、保険金が100万円、下りると言われたのに、保険会社の鑑定人の調査では、30万円しか、認められなかった…」といった、食い違いは、日常的に、起こり得ることなのです。

この、二つの調査の、性質の違いを、理解した上で、それぞれの調査に、どのように臨むべきか。次の章から、さらに、深く、掘り下げていきましょう。

「無料調査」の甘い罠。メリットを最大化し、リスクを回避する賢い選択

「無料で、保険金がもらえるか、調査してくれるなんて、ラッキー!」

申請サポート業者などが、提供する、「無料の事前調査」は、一見すると、私たちにとって、メリットしかない、夢のようなサービスに、見えるかもしれません。

確かに、その「光」の部分、つまり、専門家の目で、自分では気づけなかった、隠れた損害を発見してもらえたり、面倒な申請準備の、第一歩を、踏み出す、きっかけになったり、といった、大きなメリットが、存在することは、事実です。

しかし、その、まばゆい光の裏側には、注意しなければならない、「影」の部分、つまり、思わぬトラブルや、損失につながる、リスクも、同時に、潜んでいることを、決して、忘れてはなりません。

この章では、その「光」と「影」の両面を、公平に、見つめ、あなたが、無料調査のメリットを、最大限に享受しつつ、その、甘い罠に、陥らないための、賢い選択について、考えていきます。

無料調査がもたらす「3つの光」(メリット)

まず、無料調査が、あなたの火災保険申請にとって、どのような、具体的な「プラス」をもたらしてくれるのか、その、3つの、大きなメリットから、見ていきましょう。

メリット1:自分では見えない「隠れ損害」の発見

これが、無料調査の、最大の、魅力です。屋根の上、雨どいの歪み、外壁の、高所のひび割れ…普段、私たちの目が、届かない場所にこそ、台風や、大雪が残した、「災害のサイン」は、隠れています。専門家が、これらの、見過ごされがちな、損害箇所を、発見し、「これも、保険で直せる可能性がありますよ」と、教えてくれることで、あなたが、本来、受け取れるはずだった、保険金を、取りこぼすことなく、最大限に、引き出す、道筋が、開けます。

メリット2:「経年劣化」か「災害」かの、専門的な一次判断

「この傷は、古いから、ダメだろう」と、あなたが、諦めていた、その傷。しかし、プロの目から見れば、「いや、これは、〇年前の、雹(ひょう)の跡ですね」と、災害との、因果関係を、見抜いてくれるかもしれません。もちろん、これは、まだ、保険会社の、最終判断では、ありませんが、申請に、踏み出すべきか、否かを、判断するための、非常に、有力な、「専門家による、一次診断」として、大きな、価値があります。

メリット3:申請への、心理的なハードルを下げる「きっかけ」

「面倒くさい」「よく分からない」という、保険申請への、高い、心理的なハードルを、乗り越えるための、「最初の一歩」を、後押ししてくれる、という効果も、無視できません。「無料なら、とりあえず、見てもらおうか」という、軽い気持ちが、結果として、大きな、保険金の獲得へと、つながる、きっかけとなるのです。

無料調査に潜む「3つの影」(デメリット・リスク)

しかし、その、魅力的な光の裏側には、注意すべき、3つの、影の存在も、忘れてはなりません。特に、業者選びを、間違えると、これらの影が、あなたの、安心を、脅かす、深刻なリスクへと、変貌します。

リスク1:「無料」を餌にした、悪質な「契約トラブル」

最も、警戒すべきリスクです。「無料調査」を、きっかけに、家に入り込み、「このままでは、大変なことになる」と、不要な不安を煽り、高額な、修理工事の契約や、法外な手数料の、申請サポート契約を、その場で、強引に、迫ってくる、悪質な業者が、後を絶ちません。「無料」という言葉の裏に隠された、本当の目的を、見抜く、冷静な目が、必要です。

リスク2:不必要な工事による、資産価値の「毀損」

悪質な業者は、保険金を、引き出すことだけが、目的です。そのため、実際には、修理の必要がない、健全な箇所まで、「これも、保険で直せますよ」と、偽って、申請に含め、不必要な、あるいは、質の低い、工事を、行おうとします。これは、保険金詐欺に、加担するリスクがあるだけでなく、あなたの、大切な家の、資産価値そのものを、傷つけてしまう、行為です。

リスク3:「虚偽申請」への、加担リスク

最も、深刻なのが、このリスクです。「経年劣化でも、うまくやれば、保険金は、下りますよ」などと、虚偽の申請を、そそのかしてくる業者に、関わってしまった場合。もし、あなたが、それに、同意し、不正に、保険金を、受け取ってしまえば、あなた自身が、「保険金詐欺」という、犯罪の、当事者となってしまうのです。これは、あなたの、社会的信用を、完全に、失墜させる、取り返しのつかない、行為です。

後悔しないために。「信頼できる無料調査」を見極める、絶対条件

では、私たちは、どのようにして、これらの、リスクを回避し、メリットだけを、享受できる、本物の、「信頼できる無料調査」を、見つけ出せば、よいのでしょうか。

その、見極めのための、絶対条件を、お伝えします。以下の、条件を、一つでも、満たさない業者には、決して、安易に、調査を、依頼してはいけません。

・会社の、実態が、明確であること(所在地、連絡先、建設業許可など)

・調査を行う、担当者が、専門的な知識や、資格を持っていること(建築士など)

・調査結果を、客観的な根拠(写真など)に基づいて、丁寧に、説明してくれること

・契約を、その場で、絶対に、急がせないこと(考える時間を与えてくれる)

・手数料や、サービス内容について、書面で、明確に、提示してくれること

・虚偽申請を、そそのかすような、言動が、一切ないこと

・そして、何よりも、あなたが、その担当者を、「人として、信頼できる」と、感じられること

これらの、条件を、すべて、クリアできる、誠実なパートナーと、出会うこと。それが、無料調査を、成功させるための、唯一の、道なのです。

鑑定人を、あなたの味方に。保険会社調査を、120%有利に進める「立ち会い術」

さあ、いよいよ、本番です。保険会社(または、鑑定人)による、「公式な損害調査」の日が、やってきました。

この、調査の場で、あなたが、どのように、振る舞い、何を、伝えるか。それが、あなたの、受け取れる、保険金の額を、大きく、左右する、といっても、過言ではありません。

鑑定人は、決して、あなたの敵では、ありません。しかし、彼らもまた、保険のプロとして、その損害が、本当に、保険の対象となるのかどうかを、厳しい目で、見極めようとしています。

この章では、その、プロである鑑定人を、あなたの「味方」につけ、調査を、120%有利に進めるための、具体的な「立ち会い術」を、伝授します。これで、あなたも、もう、何も、恐れることは、ありません。

調査日までに、やるべきこと。「完璧な準備」が、自信を生む

戦いは、始まる前に、すでに、その、勝敗の、大部分が、決まっている、と言われます。現地調査も、全く、同じです。調査当日を、万全の態勢で、迎えるための、「完璧な準備」こそが、あなたの、自信と、そして、最高の、結果を、生み出します。

・「証拠資料」を、一箇所に、まとめておく

これまでに、準備してきた、被害状況の写真(印刷したもの)、修理業者の見積書、被害状況報告書、気象庁のデータなど、鑑定人に、提示すべき、すべての資料を、クリアファイルなどに、分かりやすく、整理して、まとめておきましょう。いざという時に、すぐに、取り出せるようにしておくことが、重要です。

・話すべき内容を、「時系列」で、整理しておく

「いつ、被害に気づいたのか」「その時の、天候は、どうだったのか」「以前にも、同じようなことが、あったか」など、鑑定人から、必ず、聞かれるであろう、質問に対する、答えを、あらかじめ、頭の中で、時系列に沿って、整理しておきましょう。曖昧な記憶に頼るのではなく、メモなどに、書き出しておくと、さらに、万全です。

・「援軍」を、手配する(修理業者・申請サポート業者の同席)

もし、可能であれば、これ以上ない、最強の準備として、見積もりを、作成してくれた、修理業者や、依頼している、申請サポート業者の、担当者に、調査当日の、「同席」を、お願いしておきましょう。専門的な、見地からの、的確な説明は、あなたの、何よりの、援軍となります。

調査当日の「心構え」。冷静に、正直に、しかし、毅然と

いよいよ、調査当日。鑑定人が、あなたの家に、やってきました。緊張する、瞬間ですが、深呼吸して、以下の、3つの「心構え」で、臨みましょう。

・心構え1:「おもてなし」の心で、迎える

鑑定人も、人間です。玄関先で、むすっとした顔で、迎えられるよりも、笑顔で、「本日は、遠いところ、ありがとうございます」と、一言、ねぎらいの言葉を、かけられる方が、気持ちが良いものです。敵対心を、むき出しにするのではなく、あくまで、協力的な姿勢で、調査に、臨むことを、伝えましょう。

・心構え2:「正直」が、最大の武器

鑑定人からの、質問に対しては、決して、嘘をついたり、話を、盛ったりせず、覚えている範囲で、正直に、ありのままを、答えることが、鉄則です。もし、分からないことがあれば、「申し訳ありません、そこまでは、記憶が定かでは、ありません」と、正直に、伝えましょう。不確かな、憶測を、述べるよりも、よほど、誠実な印象を、与えます。

・心構え3:「毅然とした態度」も、忘れずに

ただし、正直であることと、相手の言いなりになることは、違います。もし、鑑定人が、明らかに、事実と異なる、見解(例えば、「これは、経年劣化ですね」と、一方的に、断定してくるなど)を、述べてきた場合には、感情的にならず、しかし、毅然とした態度で、「いいえ、それは、違います。こちらの、資料をご覧ください」と、準備してきた、証拠に基づいて、冷静に、反論することも、必要です。

立ち会いで、絶対に「聞いておくべきこと」「伝えておくべきこと」

調査の、立ち会いは、単に、鑑定人の、作業を、見守るだけの、時間では、ありません。

それは、あなた自身の、主張を、伝え、そして、疑問を、解消するための、貴重な、コミュニケーションの、機会なのです。

この機会を、最大限に、活かすために、あなたが、絶対に、「聞いておくべきこと」と、「伝えておくべきこと」を、お伝えします。

【聞いておくべきこと】

・「今日の調査で、気になった点や、疑問に思われた点は、ありましたか?」

・「先生(鑑定人)の、ご見解としては、今回の損傷の原因は、何だと、お考えですか?」

・「もし、保険が、認められた場合、修理の範囲は、どこまでが、対象となりそうでしょうか?」

・「今後の、審査の流れと、結果が出るまでの、おおよその期間は、どれくらいでしょうか?」

【伝えておくべきこと】

・被害を発見した、具体的な「経緯」と「日時」

・その被害が、生活に、どのような「支障」を、きたしているか(雨漏りの心配など)

・あなたが、準備した、「証拠資料」(写真、報告書など)の、内容説明

・修理業者(または、申請サポート業者)からの、「専門的な見解」

これらの、質疑応答を通じて、鑑定人との間に、認識のズレが、ないかを確認し、あなたの、不安や、疑問を、その場で、解消しておくことが、後の、「こんなはずじゃなかった」という、後悔を、防ぐための、鍵となります。

業者同席の、圧倒的なメリット。その「交渉力」を、借りる

そして、やはり、可能であれば、実現したいのが、修理業者(または、申請サポート業者)の、調査への同席です。

そのメリットは、計り知れません。

鑑定人は、建築や、保険の、プロですが、必ずしも、その、特定の部位(例えば、屋根材の種類や、施工方法など)について、最新の、深い知識を、持っているとは、限りません。

そんな時、現場の、最前線で、日々、施工に、携わっている、業者の担当者が、専門家としての、具体的な、根拠を示しながら、「この、瓦のズレ方は、通常の経年劣化では、起こり得ません。これは、〇〇という、物理的な力が、加わった証拠です」と、鑑定人が、納得できる、レベルで、説明してくれるのです。

また、修理費用の、見積もりについても、「なぜ、この材料が、必要なのか」「なぜ、この工法を、採用するのか」といった、金額の、妥当性を、プロの視点から、補強してくれます。

あなた一人では、太刀打ちできないかもしれない、専門的な、議論になったとしても、業者という、頼れる「援軍」が、隣にいてくれれば、あなたは、安心して、調査に、臨むことができるでしょう。

調査結果に、どうしても納得できない!そんな時の「不服申し立て」完全ガイド

あなたは、万全の準備をし、誠意を持って、現地調査にも、協力しました。

しかし、後日、保険会社から、届いたのは、「支払い対象外」という、ゼロ回答、あるいは、あなたが、到底、納得できないほどの、低い、査定金額が、記された、通知書だった…

そんな、理不尽とも、思える状況に、直面したとき、あなたは、ただ、黙って、それを受け入れるしか、ないのでしょうか。

いいえ、そんなことは、決して、ありません。

保険会社の、最初の判断は、絶対的な、最終宣告では、ありません。

その判断に、あなたが、正当な理由を持って、納得できないのであれば、その決定を、覆すための、「異議申し立て」を行う、いくつかの、道が、きちんと、残されているのです。

この章では、その、「最後の砦」ともいえる、3つの手段について、お話しします。諦めるのは、まだ、早いのです。

手段1:保険会社への「再調査」依頼。新たな証拠で、反撃開始

最初に、試みるべき、最も、直接的なアクションは、あなたが、契約している、保険会社自身に対して、「再調査」を、要求することです。

なぜ、あなたは、今回の、調査結果(査定内容)に、納得できないのか。その、具体的な理由と、それを、裏付ける、新たな証拠(例えば、別の、専門家からの、セカンドオピニオンとなる、意見書や、より詳細な、被害状況を示す写真など)を、添えて、書面で、再調査を、申し立てます。

保険会社も、人間が、判断している以上、最初の調査で、何か、見落としが、あったり、判断の誤りが、あったりする、可能性は、ゼロでは、ありません。

あなたの、申し立てに、正当な、根拠があると、認められれば、再度、鑑定人を、派遣したり、社内で、再検討したりして、最初の判断を、見直してくれる、可能性は、十分に、あります。

ただし、感情的に、不満をぶつけるだけでは、事態は、好転しません。あくまで、冷静に、そして、論理的に、新たな証拠と共に、あなたの主張の、正当性を、訴えることが、重要です。

手段2:中立な第三者の力を借りる。「そんぽADRセンター」への相談

保険会社との、直接交渉が、平行線を、たどってしまった場合。次に、頼るべきは、「そんぽADRセンター(エーディーアールセンター)」という、中立・公正な、第三者機関です。

これは、日本損害保険協会が、運営している、裁判外紛争解決手続(ADR)の、専門機関であり、保険に関する、さまざまな、トラブルや、苦情の相談を、無料で、受け付けてくれます。

そんぽADRセンターでは、専門の相談員が、あなたの話を、丁寧に聞き取り、問題解決のための、助言を、してくれます。また、必要に応じて、保険会社との間に立って、和解の、あっせん(話し合いの仲介)を、行ってくれる場合もあります。

裁判のように、時間も、費用も、かかることなく、比較的、迅速に、そして、円満な、解決を、目指せる、非常に、心強い存在です。

保険会社の、調査結果や、対応に、どうしても、納得がいかない、と感じたら、まずは、ここに、相談してみることを、強く、お勧めします。ウェブサイトから、簡単に、相談の申し込みができます。

手段3:最後の切り札。「弁護士」への相談と、法的措置

そんぽADRセンターでの、話し合いでも、解決が、見られない場合。いよいよ、最後の、手段として、弁護士に、相談し、法的な、手続き(最終的には、裁判所への「訴訟」)を、検討することになります。

弁護士は、法律の、専門家として、あなたの、代理人となり、保険会社に対して、法的な、根拠に基づいた、主張を、展開してくれます。

特に、損害額が、非常に、高額になるケースや、争点が、保険契約の、解釈など、法的に、複雑なケースでは、弁護士の、専門的な知識と、交渉力が、不可欠となるでしょう。

ただし、弁護士に、依頼するには、当然ながら、費用(着手金、成功報酬など)が、かかります。また、訴訟となれば、解決までに、長い時間が、かかることも、覚悟しなければなりません。

ここで、あなたの、大きな助けとなるのが、「弁護士費用特約」の存在です。もし、あなたの、自動車保険や、火災保険に、この特約が付帯されていれば、これらの、弁護士費用を、保険で、まかなうことが、可能です(通常、上限額があります)。この特約の、有無は、いざという時の、あなたの、選択肢を、大きく、広げてくれますので、この機会に、ご自身の、契約内容を、確認しておくことを、お勧めします。

訴訟は、あくまで、最後の、最後の、手段です。そこに至る前に、できる限りの、話し合いを、尽くすこと。それが、賢明な、解決への道筋です。

コラム一覧