2025年9月26日

目次

なぜ?津波被害が火災保険の「水災補償」でカバーされない決定的理由

「津波は、巨大な水の被害なのだから、火災保険の『水災補償』で対応してもらえるはず」

もしあなたが、このように考えていらっしゃるとしたら、今この瞬間にその認識を改めていただく必要があります。

なぜなら、その考えは、万が一のときにあなたの生活再建を非常に困難にしてしまう、大きな誤解だからです。

信じがたいかもしれませんが、津波によって家が流されたり、浸水したりした被害は、火災保険の「水災補償」では一切補償されません。

この衝撃的な事実の裏には、保険という仕組みの、ちゃんとした理由が存在するのです。

この章では、なぜ大切なお住まいを守るための火災保険が、津波の前では無力なのか、その核心に迫っていきます。

火災保険の水災補償が想定している「水害」とは?

まず、火災保険にセットできる「水災補償」が、いったいどのような被害を想定して作られているのかを知る必要があります。

これを理解することが、津波との違いを明確にする第一歩となります。

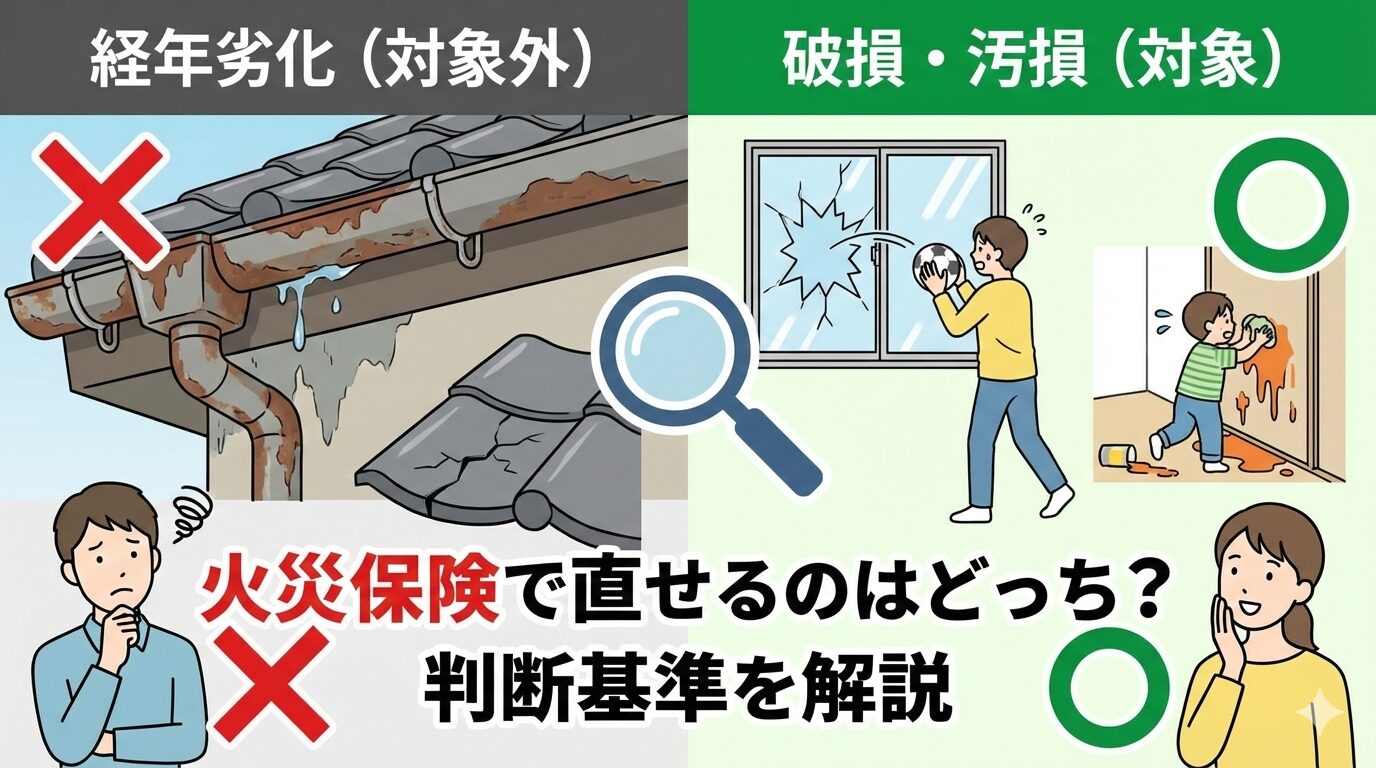

火災保険が補償する「水災」とは、主に台風、暴風雨、豪雨などを原因とする災害を指しています。

具体的には、以下のようなケースをイメージしていただくと分かりやすいでしょう。

・大雨で近くの川が氾濫し、家が床上浸水してしまった。

・ゲリラ豪雨により、排水が追いつかず道路が冠水し、家の中に水が流れ込んできた。

・台風による高潮で、海水が堤防を越えてきてしまい、住宅地が浸水した。

・山の斜面が豪雨で崩れ、土砂崩れが家に流れ込んできた。

このように、水災補償はあくまで「大雨や台風」が引き金となって起こる洪水や浸水、土砂崩れなどをカバーするためのものなのです。

ここに「地震」や「津波」という言葉が入っていない点を、まずはしっかりと心に留めておいてください。

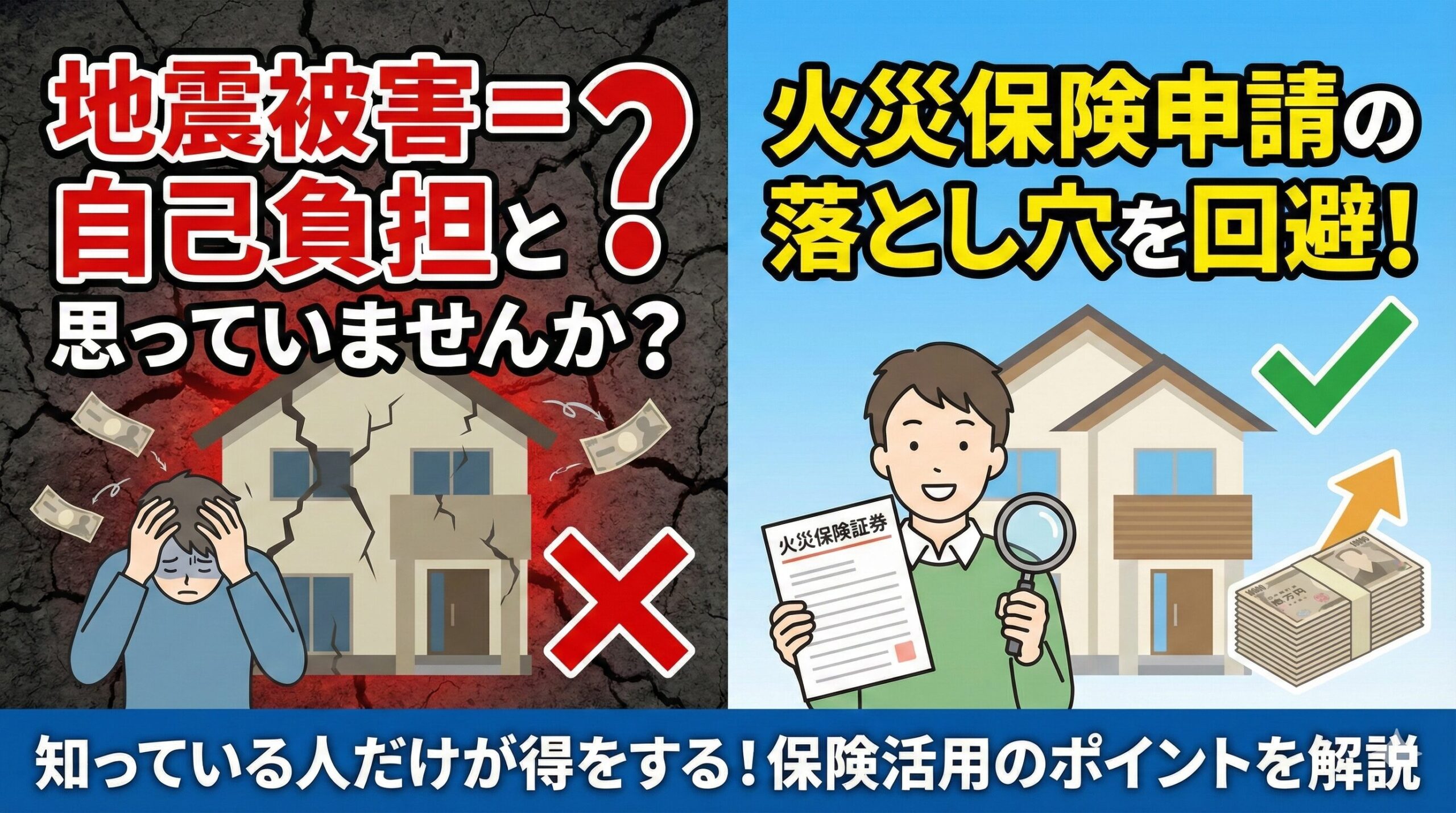

地震・噴火・津波は「特別扱い」の巨大リスク

それでは、なぜ津波は火災保険の水災補償から外されてしまうのでしょうか。

その答えは、火災保険の約款(保険のルールブック)に明確に記されています。

そこには、「地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害」については、保険金を支払いません、という趣旨の免責事由(保険金支払いの対象外とするケース)が定められているのです。

これは、津波だけが特別に意地悪をされているわけではありません。

「地震・噴火・津波」という3つの現象は、セットで「特別扱い」されていると考えると理解しやすいです。

その理由は、これらの災害が引き起こす被害の規模にあります。

台風や豪雨による水害も大変な被害をもたらしますが、地震や津波による被害は、その範囲と大きさが桁違いになる可能性があります。

一度発生すれば、広範囲にわたって数万、数十万という数の建物が同時に被害を受けることも想定されます。

もし、この巨大な損害をすべて民間の保険会社だけで引き受けようとすると、保険金の支払額が天文学的な数字になり、保険会社そのものが倒産してしまいかねません。

そうなると、他の保険契約者にも迷惑がかかってしまいます。

こうした理由から、予測が極めて困難で、かつ被害が甚大になりがちな「地震・噴火・津波」は、通常の火災保険の枠組みからは切り離され、特別な備えが必要なリスクとして扱われているのです。

「地震火災費用保険金」って何?津波とは関係あるの?

火災保険の契約内容を見ていると、「地震火災費用保険金」という特約(オプション)が付いていることがあります。

「地震って言葉が入っているから、これなら津波も大丈夫かも?」と期待してしまうかもしれませんが、残念ながら、これも津波被害への備えにはなりません。

この特約は、その名の通り、地震を原因として発生した「火災」に限定された補償です。

例えば、地震の揺れでストーブが倒れて出火し、家が燃えてしまった、といったケースが対象になります。

さらに、補償内容も限定的です。

この特約で支払われるのは、建物が「半焼」以上になった場合に、火災保険の保険金額の5%程度(上限300万円が一般的)が、いわば “お見舞金” として支払われる、というものです。

家の再建費用をまかなうには、ほど遠い金額といえるでしょう。

そして最も重要な点は、この保険金はあくまで「火災」に対するものであり、津波によって家が流されたり、壊されたり、水浸しになったりした損害は、1円も支払われないということです。

「地震火災費用保険金」は、あくまで限定的な火災への備えであり、津波への備えにはならない、と明確に区別して覚えておきましょう。

火災保険と津波被害のカンケイ早わかり

津波による被害に対して、火災保険の補償はどうなっているのでしょうか?

-

✘

火災保険の「水災補償」

→ 対象外です。台風や豪雨による洪水などを想定した補償であり、津波は含まれません。 -

✘

火災保険の特約「地震火災費用保険金」

→ 対象外です。地震が原因の「火災」で家が半焼以上した場合の見舞金であり、津波の被害は補償されません。

結論:火災保険だけでは、津波の被害に備えることはできません。

津波から生活を守る切り札!地震保険のすべてを分かりやすく解説

「火災保険では津波の被害に備えられないなんて…じゃあ、一体どうすればいいの?」

ここまで読み進めてくださったあなたは、きっとそんな不安な気持ちでいっぱいになっていることでしょう。

でも、どうぞご安心ください。日本には、この津波を含む地震災害から、私たちの生活を守るために作られた、特別な保険制度が存在します。

それが、「地震保険」です。

この地震保険こそが、津波によって失われた住まいと暮らしを再建するための、唯一にして最大の切り札となるのです。

この章では、地震保険がどのような仕組みで、私たちの生活をどう支えてくれるのか、その全体像を一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。

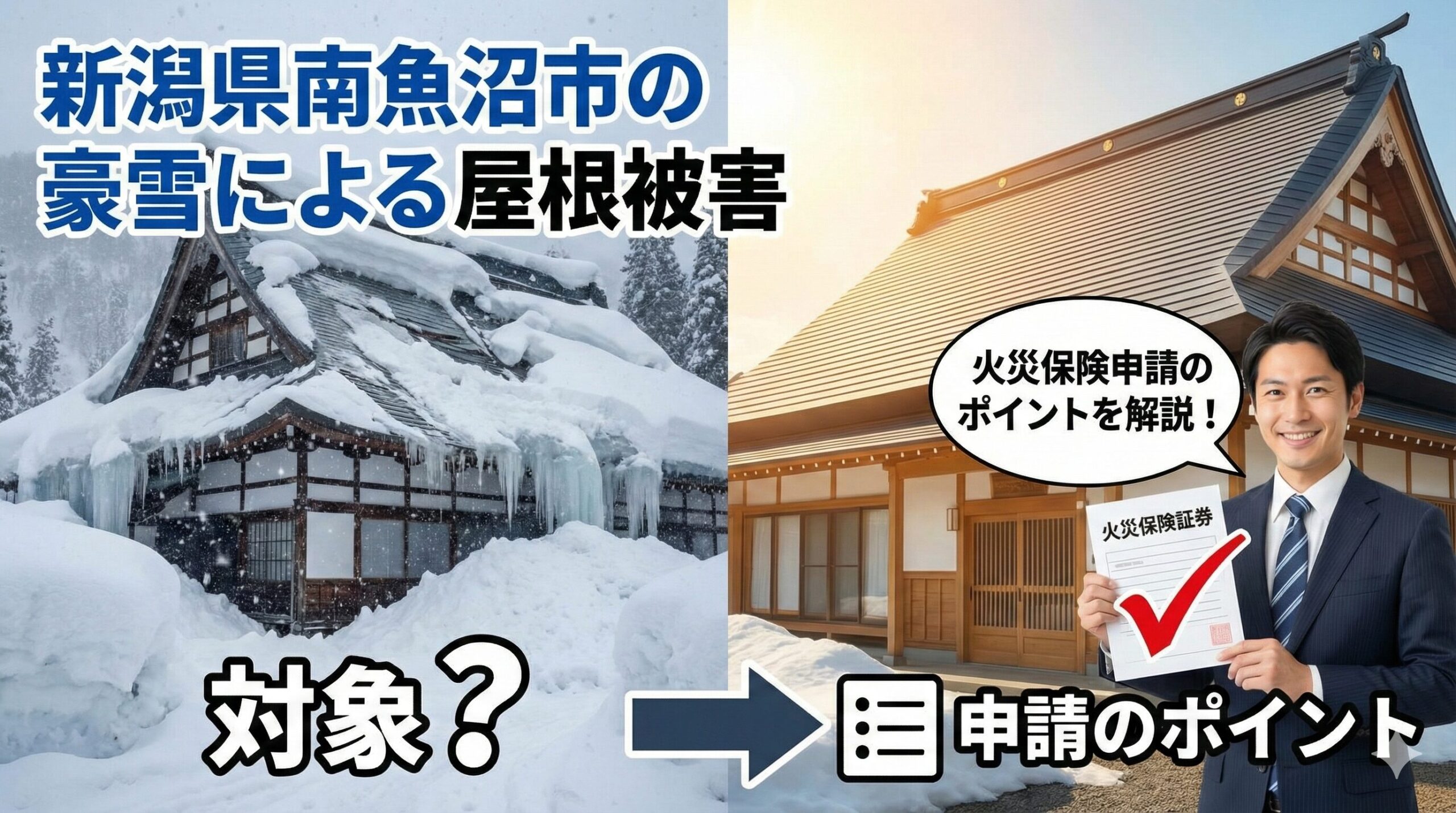

地震保険ってどんな保険?政府も関わる特別な仕組み

まず、地震保険には大きな特徴が二つあります。

一つ目は、地震保険単独では加入できず、必ず「火災保険」とセットで契約するという点です。

これから火災保険に入る方はもちろん、すでに火災保険に加入している方も、契約の途中から地震保険を追加でセットすることが可能です。

二つ目の特徴は、この保険が民間の保険会社だけで運営されているわけではない、という点にあります。

実は、地震保険は、政府(国)と民間の損害保険会社が共同で運営している「半官半民」の制度なのです。

先ほどお話ししたように、地震や津波による被害はあまりにも巨大なため、民間企業だけでは支えきれません。

そこで、いざというときには政府がバックアップし、責任をもって保険金の支払いを保証してくれる仕組みになっているのです。

つまり、どれだけ大きな地震や津波が来て、たくさんの家が被害を受けたとしても、「保険会社が倒産して保険金が支払われない」といった心配はありません。

この政府による後ろ盾があるからこそ、私たちは安心して地震や津波のリスクに備えることができるのです。

どこまで補償される?地震保険の対象となる「建物」と「家財」

地震保険が守ってくれるのは、私たちの生活の基盤である「住まい」です。

具体的には、補償の対象は「居住用の建物」と、その中に収容されている「生活用の家財」の二つに分かれています。

「建物」とは、家そのものである建物本体(柱、はり、屋根、壁など)や、門、塀、物置、車庫といった付属の建物のことです。

津波で家が流されてしまった場合はもちろん、地震の揺れで壁に大きな亀裂が入った、といった損害も建物の補償対象となります。

一方、「家財」とは、家具やテレビ・冷蔵庫といった家電製品、洋服、食器など、生活に使う動産のことを指します。

津波で家財道具一式が海水に浸かって使えなくなってしまった場合や、地震の揺れで食器棚が倒れて中身がすべて壊れてしまった、といった場合に補償されます。

ただし、注意点もあります。

例えば、自動車やバイクは、地震保険の対象外です。これらは車両保険の「地震・噴火・津波危険補償特約」で備える必要があります。

また、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝石、骨とう品、有価証券、預貯金証書なども家財には含まれない、というルールになっていますので覚えておきましょう。

保険金額はどう決まる?火災保険との関係

では、地震保険に加入すると、一体いくらくらいの保険金を受け取れるのでしょうか。

この保険金額の設定には、明確なルールがあります。

それは、主契約である火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定する、というものです。

例えば、火災保険の建物の保険金額を2,000万円で契約している場合、地震保険の保険金額はその30%である600万円から、50%である1,000万円の間で設定することになります。

ただし、いくらでも高く設定できるわけではなく、建物は5,000万円、家財は1,000万円という上限が定められています。

「え、火災保険の半分しか設定できないの?それじゃ家を建て直すのに全然足りないじゃない」

そう思われるかもしれません。その感覚は、まったくもって正しいです。

地震保険は、元どおりの家を再建するための費用を100%補償することを目的としていません。

その目的は、「被災者の生活の安定に寄与すること」。つまり、家や家財をすべて失ってしまった被災者の方々が、当面の生活を立て直し、次のステップに進むための「第一歩」を支えるためのお金、という位置づけなのです。

公的な支援などと組み合わせることで、生活再建への道を切り拓くための、とても大切で基礎となる資金、と考えると良いでしょう。

損害のレベルで決まる!4つの損害区分「全損・大半損・小半損・一部損」

地震保険の保険金の支払われ方は、他の保険とは少し異なり、非常にユニークな仕組みになっています。

通常の保険が、修理にかかった実際の費用(実損額)を支払うのに対し、地震保険はそうではありません。

保険会社(または委託された専門の調査機関)が、建物の損害状況を調査し、その被害のレベルを「全損」「大半損」「小半損」「一部損」という4つの区分のいずれかに認定します。

そして、その認定された区分に応じて、あらかじめ決められた割合の保険金が支払われる仕組みになっているのです。

・全損:保険金額の100%(時価が限度)

・大半損:保険金額の60%(時価の60%が限度)

・小半損:保険金額の30%(時価の30%が限度)

・一部損:保険金額の5%(時価の5%が限度)

例えば、津波によって建物が基礎ごとすべて流されてしまった、というような最も深刻な被害の場合は、文句なしに「全損」と認定されます。

もし地震保険の建物の保険金額を1,000万円で契約していれば、1,000万円全額が支払われることになるのです。

この仕組みのメリットは、被害認定さえ行われれば、修理の見積もりなどを待つことなく、迅速にまとまったお金が支払われる点にあります。

被災直後の、何かと物入りな時期に、スピーディーに当面の生活資金を確保できることは、被災者にとって何より心強い支えとなります。

地震保険の補償内容まるわかりチェックシート

- 加入方法:火災保険とセットで加入(単独加入は不可)

- 補償対象:居住用の建物、生活用の家財

- 保険金額:火災保険の30%~50%の範囲で設定

- 建物:上限5,000万円

- 家財:上限1,000万円

- 保険金の支払われ方:損害の程度に応じた4段階の定額払い

- 全損:保険金額の100%

- 大半損:保険金額の60%

- 小半損:保険金額の30%

- 一部損:保険金額の5%

- 目的:被災した方の当面の生活を支えるための資金

その日、もしも…被災後から生活再建までのステップバイステップ

これまでの章で、津波被害に備えるためには地震保険が不可欠であることをご理解いただけたかと思います。

しかし、知識として知っていることと、実際に被災したときに落ち着いて行動できることとの間には、大きな隔たりがあります。

万が一、その「もしも」が現実になってしまったとき、あなたはきっと大きな混乱と不安の中にいるはずです。

そんなときに、少しでも冷静に、そして的確に、生活再建への第一歩を踏み出すために、何をすべきか。

この章では、被災した直後から、当面の暮らしを立て直すまでの具体的な行動を、分かりやすいロードマップとして順を追ってご案内します。

ステップ1:安全確保と情報収集、そして被害状況の記録

巨大な揺れや津波警報。そんな極限状況において、何よりも、何をおいても優先すべきは、あなたとご家族の命を守ることです。

ためらわずに、高台や頑丈な避難ビルなど、安全な場所へ避難してください。

家や家財のことが気にかかる気持ちは痛いほど分かりますが、命あってこその生活再建です。

安全な場所に避難し、少し落ち着きを取り戻したら、ラジオやスマートフォンの防災アプリなどで、正確な情報を収集しましょう。

そして、自宅の状況を確認できる状態になったら、次にやるべきことがあります。

それは、被害状況の記録、特に写真撮影です。

スマートフォンで構いませんので、家の外観(四方から)、そして家の中の被害状況を、できるだけたくさん写真に撮っておきましょう。

浸水した場合は、どこまで水が来たのかが分かるように、柱や壁に残った跡をメジャーなどと一緒に撮影すると、より客観的な証拠となります。

津波被害の場合、最悪のケースとして家が流されてしまうことも考えられます。

そんなときに備え、日頃から家の外観や、家の中の様子、大切な家財道具などの写真を撮って、クラウド上や遠方の親戚の家などにデータを保管しておくことも、有効な防災対策の一つといえるでしょう。

ステップ2:保険会社へ連絡!伝えるべきことリスト

身の安全が確保され、少し周囲の状況が落ち着いてきたら、加入している損害保険会社へ連絡を入れましょう。

大規模な災害の直後は、電話がなかなかつながらないことも予想されます。

最近では、保険会社のウェブサイト上に災害専用の受付フォームが設置されることも多いので、そちらを利用するのも一つの手です。

連絡する際に、保険証券が手元にあればスムーズですが、津波で流されてしまった、という場合でもまったく問題ありません。

契約者の氏名、住所、生年月日などで本人確認ができれば、きちんと手続きを進めてくれます。

オペレーターに伝えるべきことは、主に以下の点です。

・契約者のお名前、連絡先

・被害にあった建物の住所

・被害の状況(例:「地震による津波で、家が床上浸水しました」)

災害直後は保険会社も多くの連絡を受けていますので、まずは「被害を受けた」という第一報を、簡潔に、そして正確に伝えることを心がけましょう。

この一本の連絡が、地震保険金支払いへのスタートラインとなります。

ステップ3:生活再建のパスポート「罹災証明書」の申請

保険会社への連絡と並行して、絶対に、そして可及的速やかに行わなければならない、非常に重要な手続きがあります。

それが、「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」の申請です。

この罹災証明書は、単なる「被害にあったことの証明書」ではありません。

後ほど詳しくお話しする、国や自治体からのさまざまな公的支援(支援金、税金の減免、仮設住宅への入居など)を受けるための、いわば「生活再建へのパスポート」とも呼べる、極めて大切な書類なのです。

これがないと、公的支援のスタートラインに立つことすらできません。

申請先は、お住まいの市区町村の役場です。

災害時には、役場内に専用の相談窓口が設けられることがほとんどです。

申請には、本人確認書類(運転免許証など)や印鑑が必要になる場合がありますが、それらも流されてしまった場合は、窓口で相談すれば柔軟に対応してもらえます。

申請が受理されると、後日、役場の調査員があなたの家を訪れ、被害の状況を調査します。

その調査結果に基づいて、「全壊」「大規模半壊」「半壊」といった、公的な被害の程度が認定され、罹災証明書が発行される、という流れになります。

ステップ4:保険会社の損害調査と公的機関の認定

ここで少し頭が混乱するかもしれませんが、被災後、あなたの家には二種類の調査員が訪れる可能性があることを知っておいてください。

一方は、ステップ2で連絡した保険会社から派遣される損害調査員。

もう一方は、ステップ3で申請した役場から派遣される家屋被害認定調査員です。

この二つの調査は、目的も基準もまったくの別物です。

・保険会社の調査:地震保険金を支払うため。損害を「全損・大半損・小半損・一部損」の4区分で認定する。

・役場の調査:公的支援を行うため。損害を「全壊・大規模半壊・半壊」などで認定する。

例えば、保険会社の調査で「全損」と認定されても、役場の調査では「大規模半壊」と認定される、ということもあり得ます。

どちらの調査も、あなたの生活再建に直結する非常に重要なものです。

調査に立ち会う際には、ご自身で撮影した写真などを見せながら、できるだけ詳しく被害の状況を説明しましょう。

それぞれの調査が完了し、保険会社からは保険金の額が、役場からは罹災証明書が、それぞれあなたのもとに届くことになります。

これらを受け取ることで、ようやく生活再建に向けた具体的な計画を立てる段階に進むことができるのです。

被災後にやることToDoリスト

もしもの時に備え、この流れを頭の片隅に置いておきましょう。

- 安全の確保:何よりもまず、ご自身とご家族の命を守る行動を。

- 被害状況の記録:落ち着いたら、被害状況の写真をできるだけ多く撮影する。

- 保険会社へ連絡:加入している損害保険会社に、被害の第一報を入れる。

- 罹災証明書の申請:お住まいの市区町村役場で、公的支援の基礎となる証明書を申請する。

- 各種調査への立ち会い:保険会社と役場、両方の被害調査に協力する。

知っているだけで数百万円の差も!国と自治体の手厚い支援制度

地震保険からまとまった保険金が支払われることで、生活再建に向けた大きな一歩を踏み出すことができます。

しかし、家を建て直したり、家財道具一式をそろえたりするには、それでもまだ資金が足りない、というケースがほとんどでしょう。

そんなときに、私たちの暮らしを力強く支えてくれるのが、国や自治体が用意している「公的支援制度」の存在です。

これらの制度は、自分から申請しなければ利用できないものがほとんどです。

知っているか、知らないか。それだけで、受け取れる支援の額に数百万円もの差がつくことも決して珍しくありません。

ここでは、あなたの生活再建を助ける代表的な支援制度を、具体的にご紹介していきます。

すべての基本「被災者生活再建支援制度」とは?

公的支援の中でも、最も中心となるのが「被災者生活再建支援制度」です。

これは、自然災害により住宅に大きな被害を受けた世帯に対して、国と都道府県が協調して支援金を支給する制度です。

この支援金を受け取るために、あの「罹災証明書」が必要になるのです。

支援金は、2段階の組み合わせで支給されるのが特徴です。

まず1段階目として、住宅の被害程度に応じて「基礎支援金」が支給されます。

例えば、住宅が「全壊」と認定された場合、100万円が支給されます。(世帯人数が1人の場合は75万円)

そして2段階目として、住宅を再建する方法に応じて「加算支援金」が支給されます。

例えば、住宅を新たに建設・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃貸住宅に移る場合は50万円が、基礎支援金に上乗せして支給されるのです。(世帯人数が1人の場合はそれぞれ減額)

つまり、「全壊」世帯が新たに住宅を建設する場合、基礎支援金100万円+加算支援金200万円=合計で最大300万円の支援金を受け取ることができる計算になります。

この制度は、まさに生活再建の土台となる、非常に重要な支援といえるでしょう。

税金や公共料金が安くなる!ありがたい減免・猶予制度

被災後は、ただでさえ出費がかさむ一方で、収入が途絶えてしまうことも考えられます。

そんな被災者の経済的な負担を少しでも軽くするために、税金や社会保険料、公共料金などの支払いを軽くしてくれる、さまざまな減免・猶予制度が用意されています。

・税金の減免・猶予:

所得税や住民税、固定資産税などが、被害の状況に応じて減額されたり、免除されたりします。また、納税そのものを一定期間待ってもらう「納税猶予」も認められます。相談先は、お住まいの地域を管轄する税務署や、市区町村の役場です。

・社会保険料の免除・猶予:

国民健康保険料(税)や国民年金保険料なども、申請することで支払いが免除されたり、猶予されたりする場合があります。こちらは、市区町村の役場や年金事務所が窓口となります。

・公共料金の支払い猶予:

電気、ガス、水道、NHK、電話料金といった公共料金の支払いも、被災した旨を各事業者に申し出ることで、支払期限を延長してもらえる措置が取られることがほとんどです。

これらの制度は、一つひとつの金額は小さくても、積み重なると大きな助けとなります。

遠慮することなく、積極的に活用しましょう。

仮設住宅から災害復興住宅融資まで。住まいの支援策

家を失ってしまった被災者にとって、まず当面の暮らしの場を確保することは喫緊の課題です。

そのための支援として、「応急仮設住宅」があります。

これは、国や自治体が無償で提供する仮の住まいで、生活が落ち着くまでの一時的な避難所として利用することができます。

そして、本格的にご自身の家を再建しようと決めた方を後押ししてくれるのが、住宅金融支援機構が提供する「災害復興住宅融資」です。

これは、被災した方が住宅を建設、購入、補修する際に、非常に低い金利で長期間にわたって資金を借り入れできる制度です。

民間の住宅ローンよりも有利な条件で融資を受けられることが多く、住宅再建の大きな力となります。

このほかにも、日本赤十字社や中央共同募金会などを通じて、全国から寄せられた「義援金」が、被害の程度に応じて被災者に公平に配分されます。

義援金は、被災したあなたを応援している人が全国にいる、という温かいメッセージでもあります。

一人で悩まないで。相談窓口や専門家を活用しよう

ここまで、さまざまな支援制度をご紹介してきましたが、「たくさんありすぎて、どこに何を相談すればいいのか分からない…」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。

それは当然のことです。被災という大きなショックの中で、これらすべての手続きを、たった一人で、あるいは家族だけで完璧に進めるのは至難の業です。

どうか、一人ですべてを抱え込まないでください。

災害時には、市区町村の役場に必ず「総合相談窓口」が設置されます。

まずはそこへ行き、「何に困っているのか」「どんな支援が受けられるのか知りたい」と相談してみてください。

担当者が、あなたの状況に合わせて、必要な手続きや窓口を案内してくれるはずです。

また、住宅ローンや借金の問題、相続の問題など、法律がからむ複雑な悩みが出てきた場合には、弁護士会などが実施する無料法律相談や、法テラス(日本司法支援センター)といった専門家を頼ることもできます。

たくさんの人が、あなたの力になりたいと思っています。その支援の手を、ためらわずに掴むことが、生活再建への確かな一歩につながるのです。

主な公的支援と相談窓口一覧

| 支援制度 | 主な相談窓口 |

|---|---|

| 被災者生活再建支援制度 | 市区町村の役場 |

| 税金の減免・猶予 | 税務署、市区町村の役場 |

| 社会保険料の免除・猶予 | 市区町村の役場、年金事務所 |

| 応急仮設住宅への入居 | 都道府県、市区町村の役場 |

| 災害復興住宅融資 | 住宅金融支援機構 |

| 義援金 | 日本赤十字社、共同募金会など |

「備え」こそが、未来のあなたと家族を守る最大の力

海に囲まれ、多くの自然の恵みと共に生きてきた私たち日本人にとって、津波は決して他人事ではない、常に意識すべきリスクの一つです。

自然が持つ、時としてあまりにも大きな力の前では、私たち人間は無力だと感じることもあるかもしれません。

しかし、私たちはただ無力なだけではありません。

過去の多くの悲しみと教訓から学び、未来のために「備える」という知恵を持っています。

その備えとは、避難訓練や防災グッズの準備だけにとどまりません。

津波による損害は火災保険では補償されないという正しい知識を持つこと。

その上で、生活再建の礎となる地震保険にきちんと加入しておくこと。

そして、保険だけでは足りない部分を補ってくれる、国や自治体の手厚い公的支援制度の存在を知っておくこと。

この「知識の備え」こそが、万が一のときにあなたと、あなたの愛する家族の未来を守る、何よりも大きな力となるのです。

この記事が、あなたの防災への意識を少しでも高め、具体的な備えへの一歩を踏み出すきっかけとなれたなら、これほどうれしいことはありません。

コラム一覧