2025年10月23日

目次

「なぜウチだけ…?」火災保険の申請が通らない、その不都合な真実

「これで、家の修理ができる…」

そんな、安堵と期待を胸に、時間と手間をかけて準備した、火災保険の申請書類。

しかし、後日、保険会社から届いたのは、「お支払いの対象とはなりません」という、あまりにも冷たく、そして、受け入れがたい「非承認」の通知だった…

その瞬間、あなたの心は、深い、深い、絶望感と、「なぜ、うちだけが…?」という、やり場のない怒りに、包まれたのではないでしょうか。

一体、何がいけなかったのか。どこで、間違えてしまったのか。その理由が分からないままでは、前に進むことすら、できませんよね。

火災保険の申請が通らない、という、不都合な現実には、必ず、その裏側に、明確な「理由」が存在します。

そして、その理由の多くは、実は、あなたが、申請前の、ほんの少しの「知識」を持つことで、事前に、回避できたかもしれないものなのです。

この記事では、あなたが、二度と、同じような、悔しい思いをしないために、火災保険の申請が「通らない」とされる、代表的な原因を、一つひとつ、徹底的に解き明かし、そして、その壁を乗り越え、「通る申請」へと変えるための、具体的な対策を、あなたの、頼れる水先案内人となるように、心を込めて、お伝えしていきます。

正しい知識は、あなたの、未来を照らす、希望の灯火となるはずです。

審査で「NO」と言われる5つの代表的な理由。あなたのケースはどれ?

保険会社が、あなたの申請に対して、「NO」という、厳しい判断を下す背景には、いくつかの、共通したパターンが存在します。

まずは、その、代表的な「5つの理由」を知ることから、始めましょう。

ご自身の、過去の経験や、現在の状況と、照らし合わせながら、読み進めてみてください。きっと、「ああ、これだったのか…」という、気づきがあるはずです。

理由1:そもそも、火災保険の「補償対象外」だった

最も、根本的で、そして、最も、多い却下理由が、これです。

あなたが、申請した、その損害の原因が、そもそも、火災保険が、守ってくれる範囲(補償範囲)の「外」にあった、というケース。

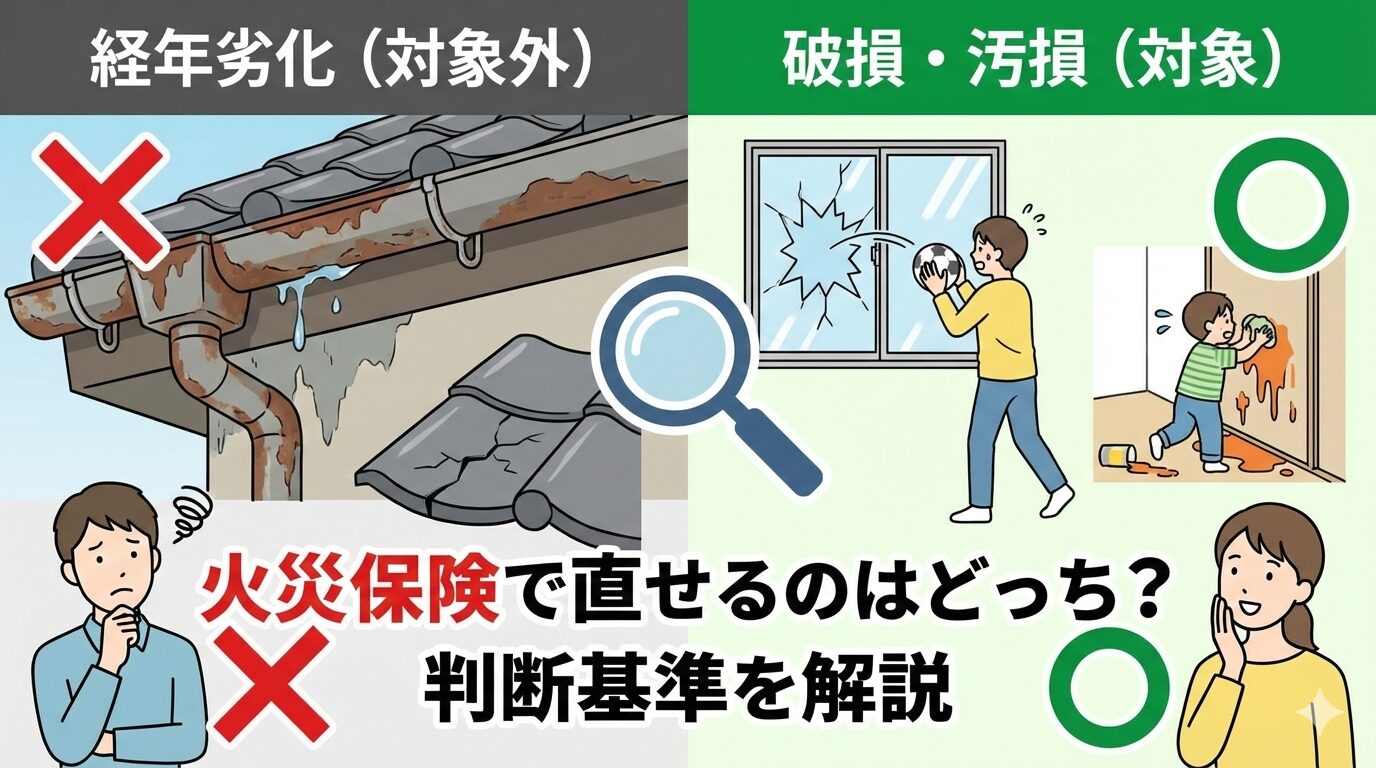

その、代表格が、「経年劣化(けいねんれっか)」です。

建物が、長年の、太陽の光や、雨風にさらされることで、自然に、古くなり、傷んでいく。これは、避けられない、老化現象であり、予測できない「突発的な事故」とは、みなされません。外壁の、全体的な色あせや、塗料の剥がれ、屋根の、自然なサビなどは、残念ながら、保険の対象とは、なりません。

また、「故意(わざと)」や、「重大な過失(じゅうだいなかしつ)」による損害も、対象外です。例えば、夫婦喧嘩で、腹立ちまぎれに、壁を殴って、穴を開けてしまった、といったケースは、補償されません。

さらに、見落としがちなのが、「加入している補償プランの範囲外」だった、というケースです。例えば、あなたの火災保険契約が、「水災補償」を、付けていないプランだった場合、ゲリラ豪雨で、床上浸水してしまったとしても、保険金は、支払われません。

まずは、ご自身の、保険証券で、「どの範囲までが、守られているのか」を、正確に、把握しておくことが、すべての、基本となります。

理由2:無情なるタイムリミット。「申請期限(3年)」を過ぎていた

次に、非常に、明確で、そして、非情な理由が、「申請期限」の問題です。

火災保険の、保険金を請求する権利は、法律(保険法)によって、損害が発生した日から、「3年間」で、時効によって、消滅する、と定められています。

「えっ、あの、屋根の傷、気づいたのは、最近だけど、よく考えたら、できたのは、4年前の、あの台風の時かもしれない…」

もし、そうだとすれば、残念ながら、あなたは、もう、その損害について、保険金を請求する、法的な権利を、失ってしまっているのです。

この「3年」という、タイムリミットは、絶対的なルールです。保険会社が、特別に、延長してくれる、というような、甘い期待は、原則として、通用しません。

「いつか、申請しよう」と、思っているうちに、時間は、あっという間に、過ぎ去っていきます。被害に気づいたら、まずは、行動を起こす、という、意識が、何よりも、大切なのです。

理由3:証拠が足りない!「提出書類の不備」という、もったいないミス

これも、非常にもったいない、しかし、驚くほど、多く見られる、却下理由です。

あなたが、提出した、申請書類だけでは、その損害が、「いつ」「何が原因で」「どれくらいの規模で」発生したものなのかを、保険会社が、客観的に、判断するための、「証拠」が、不十分だった、というケース。

その、代表的なものが、「写真不足」です。

被害箇所の、アップの写真しかなく、それが、家の、どの部分なのか、分からない。あるいは、写真が、ピンボケで、損傷の程度が、判別できない。これでは、審査の、しようがありません。

また、「事故状況の説明不足」も、致命的です。

「台風で、屋根が壊れた」という、一文だけでは、鑑定人は、「本当に、その台風が原因なのか?」「具体的に、どこが、どう壊れたのか?」を、判断できません。

さらに、「修理費用の見積書」の内容が、あまりにも、どんぶり勘定で、内訳が、不明瞭だったり、金額が、その地域の、相場から、かけ離れて、高額だったりした場合も、「この見積もりは、信用できない」として、審査が、ストップしてしまう、原因となります。

書類は、あなたの主張を、伝えるための、唯一の「武器」です。その武器が、不完全であれば、戦いに、勝てるはずが、ありません。

理由4:あと一歩届かず…「免責金額」に達していなかった

申請書類も、完璧。被害の原因も、明らかに、保険の対象。なのに、なぜか、保険金が、支払われない…

そんな、不可解な状況の裏には、この、「免責金額(めんせききんがく)」という、存在が、隠れているかもしれません。

免責金額とは、火災保険の契約を結ぶ際に、あらかじめ、設定されている、「もし、損害が発生した場合、この金額までは、ご自身で、負担してくださいね」という、「自己負担額」のことです。

例えば、あなたの保険の、免責金額が、「5万円」に、設定されていたとします。

そして、今回の、突風による、雨どいの修理費用の、見積額が、「4万8千円」だったとします。

この場合、損害額(4万8千円)が、あなたが、自己負担しなければならない金額(5万円)を、下回っているため、保険会社から、支払われる保険金は、「ゼロ円」となってしまうのです。

この、免責金額の、存在を、忘れて、申請してしまうと、「せっかく、手間をかけたのに、結局、1円も、もらえなかった…」という、徒労感だけが、残ることになります。

ご自身の、契約の、免責金額が、いくらに、設定されているのか。それを、事前に、確認しておくことは、申請を、検討する上での、大前提となります。

理由5:疑いの目。「虚偽申請」や「悪質業者」との関与

最後に、これは、絶対にあってはならない、しかし、現実として、存在しうる、却下理由です。

それは、あなたの申請内容に、「虚偽(うそ)」が含まれている、あるいは、「保険金詐欺を、目的とした、悪質な業者」が、関与している、と、保険会社から、疑われてしまった、というケース。

例えば、

・本当は、経年劣化で、壊れたものを、「先日の、台風のせいだ」と、偽って、申請した。

・被害の程度を、実際よりも、大きく見せかけるために、自分で、さらに、壊して、写真を撮った。

・修理業者と、口裏を合わせ、実際には、行っていない工事の、架空の見積もりを、提出した。

これらの行為は、もはや、「申請が通らない」という、レベルの話ではなく、「保険金詐欺」という、犯罪行為です。

保険会社は、長年の経験と、調査能力を持っています。不自然な、申請は、必ず、見抜かれます。

もし、虚偽申請が、発覚した場合、保険金が、支払われない、どころか、契約の、強制解除、そして、悪質な場合は、警察への、刑事告発、という、取り返しのつかない、事態を、招きます。

「バレなければ、大丈夫」という、甘い考えは、絶対に、通用しません。誠実であること。それが、保険と、付き合う上での、最低限の、そして、最も、重要な、ルールなのです。

「通らない」壁を突破!給付金を確実に受け取るための、鉄壁の対策

申請が、通らない、5つの、大きな理由が、見えてきました。

しかし、絶望するには、まだ、早いのです。なぜなら、これらの、高い壁は、あなたが、正しい「知識」と、適切な「準備」を、身につけることで、その、ほとんどを、乗り越えることが、可能だからです。

この章では、先ほど、明らかになった、それぞれの原因に対して、具体的に、どのような対策を、講じればよいのか。

あなたの、「通らない」申請を、「確実に通る」申請へと、変えるための、鉄壁の、戦略を、一つひとつ、授けていきましょう。

この、対策こそが、あなたの、未来の、安心を、確かなものにする、鍵となります。

対策1:「経年劣化」の反論を封じる!「災害の証拠」を、徹底的に集める

最大の壁である、「経年劣化ですね」という、鑑定人の、一言を、封じ込めるための、最も、強力な武器。

それは、その損傷が、「経年劣化」ではなく、「災害」によって、引き起こされたものである、という、客観的で、動かぬ「証拠」を、これでもか、というくらい、集め、提示することです。

・証拠写真の、質と量を、圧倒的に高める

ただ、撮るのでは、ありません。「全景」「近景」「比較」の、3点セットを、基本とし、損傷の「新しさ」が、伝わるように、ピントを合わせ、あらゆる角度から、そして、日付情報と共に、記録します。「これだけあれば、文句は、ないだろう」と、相手が、根負けするほどの、物量で、勝負するのです。

・気象庁のデータを、あなたの「武器」にする

「いつの、どの災害か」を、特定します。気象庁の、ウェブサイトで、過去の、気象データを、ピンポイントで、調べ上げ、「この日、この場所で、これだけの、強風(あるいは、大雪、雹)が、記録されています」と、公式なデータを、突きつけるのです。これは、反論のしようがない、絶対的な、証拠となります。

・専門家(修理業者)の「お墨付き」を得る

信頼できる、修理業者に、「被害状況報告書」の、作成を、依頼します。「この損傷は、経年劣化ではなく、〇〇という、客観的な理由から、〇月の、災害によるものと、判断します」という、プロの、所見は、鑑定人の、判断を、大きく、後押しする、力となります。

これらの、「証拠」を、申請書類に、添付し、さらに、鑑定人の、現地調査の際にも、改めて、提示することで、「経年劣化」という、曖昧な言葉が、入り込む隙を、徹底的に、塞いでいくのです。

対策2:時効の壁を突破!「3年ルール」と「催告」の知識で、権利を守る

「もう、3年、経ってしまったかも…」という、諦めの、気持ちに、打ち勝つための、知識。

それは、まず、火災保険の、申請期限は、「損害が発生した日から、3年」である、という、法律で、定められた、大原則を、正確に、理解することです。

そして、その「3年」の、カウントが、いつから、始まるのか(起算点)を、正しく、認識すること。

さらに、もし、その、タイムリミットが、目前に、迫っていたとしても、諦めるのは、まだ早いのです。

時効が、完成する、その日までに、保険会社に対して、電話で、一本、連絡を入れ、「保険金を請求する意思がある」ということを、明確に、伝える(催告する)。

たった、これだけの、アクションで、あなたは、時効の進行を、そこから、さらに、6ヶ月間、延長させることが、できるのです。

この、「催告」という、法的手段を、知っているか、知らないか。それが、あなたの、失いかけた、権利を、土壇場で、救い出す、命綱と、なるかもしれません。

被害に気づいたら、まずは、時効を、意識する。そして、期限が、迫っていたら、ためらわずに、「第一報」を入れる。その、スピード感が、あなたの、未来を、守ります。

対策3:審査をスムーズにする!完璧な「申請書類」作成のコツ

提出書類の、不備による、却下という、あまりにも、もったいないミスを、防ぐためには、保険会社が、「これなら、文句のつけようがない」と、唸るような、完璧な書類を、作成することを、目指しましょう。

・「事故状況報告書」は、5W1Hで、具体的に書く

「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」被害を受けたのかを、時系列に沿って、できるだけ、具体的に、記述します。簡単な、見取り図や、イラストを、加えると、さらに、分かりやすくなります。

・写真は、A4用紙に、分かりやすく、貼り付ける

撮影した写真は、ただ、バラバラと、同封するのではなく、A4用紙などに、数枚ずつ、貼り付け、「〇〇(場所)の、損傷状況(全体)」「同部分の、拡大写真」といった、説明キャプションを、添えましょう。どこが、どうなっているのかが、一目で、分かるように、整理することが、重要です。

・見積書は、「詳細な内訳」が、記載されたものを、選ぶ

「工事一式 〇〇円」といった、どんぶり勘定の、見積書は、NGです。「材料費(〇〇が、何個で、いくら)」「作業費(〇〇工事が、何人で、何時間で、いくら)」「足場代」といった、費用の内訳が、詳細に、記載されている、透明性の高い、見積書を、 reputable な業者から、取得しましょう。可能であれば、2社以上の、「相見積もり」を、取るのが、理想です。

これらの、書類作成の、ほんの少しの「手間」と「工夫」が、審査の、スピードと、結果に、大きな、差を、生むのです。

対策4:免責金額を、逆手に取る!賢い申請戦略

免責金額(自己負担額)の、存在は、時に、私たちの、申請意欲を、削いでしまいます。

しかし、この、免責金額を、正しく、理解し、それを、逆手に取ることで、より、賢い、申請戦略を、立てることが、可能です。

・まずは、免責金額を、正確に、把握する

保険証券を、確認し、あなたの契約の、免責金額が、「定額(例:5万円)」なのか、「損害額の一定割合(例:20%)」なのか、あるいは、「免責金額なし(0円)」なのかを、正確に、把握します。

・修理費用の、見積額と、比較する

修理費用の、見積額が、免責金額を、明らかに、下回る場合は、申請を、見送ります。もし、見積額が、免責金額を、わずかに、上回る程度(例:免責5万円に対し、修理費6万円)の場合は、「少額請求の、デメリット」も考慮し、あえて、自己負担で、修理する、という、選択肢も、視野に入れます。

・複数の被害を、「1回の事故」として、まとめる

同じ、台風によって、屋根(修理費8万円)と、カーポート(修理費7万円)が、同時に、被害を、受けた場合。これを、別々の事故として、申請すると、免責金額(5万円と仮定)が、2回、引かれてしまいます(自己負担10万円)。しかし、これを、「1回の台風被害」として、まとめて申請すれば、修理費の合計15万円から、免責金額は、1回分の5万円だけで済み、自己負担を、半分に、抑えることが、できるのです。

免責金額は、単なる、負担では、ありません。それを、どう、捉え、どう、活用するか。あなたの、戦略次第で、その意味合いは、大きく、変わってくるのです。

対策5:疑念を、招かない!「誠実さ」こそが、最強の盾

最後に、最も、シンプルで、しかし、最も、効果的な、対策をお伝えします。

それは、申請の、すべてのプロセスにおいて、「誠実」であることです。

被害の状況を、偽らない。見積もりを、水増ししない。経年劣化を、災害のせいにしない。

こうした、当たり前の、倫理観を持って、申請に臨むこと。それが、保険会社からの、無用な疑念を、招かず、スムーズな審査を、勝ち取るための、何よりの、近道なのです。

そして、その「誠実さ」は、あなた自身だけでなく、あなたと、パートナーシップを組む、「修理業者」にも、同じように、求められます。

「うちなら、うまくやって、保険金、満額、引き出せますよ」といった、甘い言葉で、近づいてくる業者ではなく、「保険で、直せる部分と、そうでない部分を、きちんと、分けて、正直に、申請しましょう」と、言ってくれる、誠実な業者を、見極めること。

その、業者選びの、眼力こそが、あなたの、申請の、成功確率を、大きく、左右する、最後の、鍵となるのです。

それでも納得できないあなたへ。不服申し立てという「最後の砦」

あなたは、考えうる、すべての準備を、完璧に行い、誠意を持って、保険の申請に、臨みました。

しかし、それでも、保険会社から、提示されたのは、「支払い対象外」という、ゼロ回答、あるいは、あなたが、到底、納得できないほどの、低い、査定金額だった…

そんな、理不尽とも、思える状況に、直面したとき、あなたは、もう、泣き寝入りするしか、ないのでしょうか。

いいえ、そんなことは、決して、ありません。

保険会社の、最初の判断は、絶対的な、最終宣告では、ありません。

その判断に、あなたが、正当な理由を持って、納得できないのであれば、その決定を、覆すための、「異議申し立て」を行う、いくつかの、道が、きちんと、残されているのです。

この章では、その、「最後の砦」ともいえる、3つの手段について、お話しします。

手段1:まずは、保険会社へ「再審査」を要求する

最初に、試みるべき、最も、直接的なアクションは、あなたが、契約している、保険会社自身に対して、「再審査」を、要求することです。

なぜ、あなたは、今回の、審査結果に、納得できないのか。その、具体的な理由と、それを、裏付ける、新たな証拠(例えば、別の、専門家からの、意見書など)を、添えて、書面で、再審査を、申し立てます。

この段階で、保険会社が、最初の判断を、見直し、あなたの主張を、認めてくれる、可能性も、十分に、あります。

特に、最初の審査で、見落とされていた、重要な事実や、証拠が、新たに出てきた場合には、有効な手段となります。

ただし、感情的に、不満をぶつけるだけでは、事態は、好転しません。あくまで、冷静に、そして、論理的に、あなたの主張の、正当性を、訴えることが、重要です。

手段2:中立的な第三者機関「そんぽADRセンター」に相談する

保険会社との、直接交渉が、平行線を、たどってしまった場合。次に、頼るべきは、「そんぽADRセンター(エーディーアールセンター)」という、中立・公正な、第三者機関です。

これは、日本損害保険協会が、運営している、裁判外紛争解決手続(ADR)の、専門機関であり、保険に関する、さまざまな、トラブルや、苦情の相談を、無料で、受け付けてくれます。

そんぽADRセンターでは、専門の相談員が、あなたの話を、丁寧に聞き取り、問題解決のための、助言を、してくれます。また、必要に応じて、保険会社との間に立って、和解の、あっせんを、行ってくれる場合もあります。

裁判のように、時間も、費用も、かかることなく、比較的、迅速に、そして、円満な、解決を、目指せる、非常に、心強い存在です。

保険会社の、対応に、どうしても、納得がいかない、と感じたら、まずは、ここに、相談してみることを、強く、お勧めします。

手段3:最後の手段としての「弁護士」への相談と「訴訟」

そんぽADRセンターでの、話し合いでも、解決が、見られない場合。いよいよ、最後の、手段として、弁護士に、相談し、法的な、手続き(最終的には、裁判所への「訴訟」)を、検討することになります。

弁護士は、法律の、専門家として、あなたの、代理人となり、保険会社に対して、法的な、根拠に基づいた、主張を、展開してくれます。

特に、損害額が、非常に、高額になるケースや、争点が、複雑なケースでは、弁護士の、専門的な知識と、交渉力が、不可欠となるでしょう。

ただし、弁護士に、依頼するには、当然ながら、費用(着手金、成功報酬など)が、かかります。また、訴訟となれば、解決までに、長い時間が、かかることも、覚悟しなければなりません。

もし、あなたの、自動車保険や、火災保険に、「弁護士費用特約」が付帯されていれば、これらの、弁護士費用を、保険で、まかなうことが、可能です。この特約の、有無は、いざという時の、あなたの、選択肢を、大きく、広げてくれますので、この機会に、ご自身の、契約内容を、確認しておくことを、お勧めします。

訴訟は、あくまで、最後の、最後の、手段です。そこに至る前に、できる限りの、話し合いを、尽くすこと。それが、賢明な、解決への道筋です。

「通る申請」は、準備がすべて。正しい知識で、未来の安心を、その手に

火災保険の申請が、「通る」か、「通らない」か。

その、運命の分かれ道は、決して、単なる、運や、偶然によって、決まるものでは、ありません。

それは、あなたが、申請に臨む前の、「準備」の質によって、ほぼ、決まっている、といっても、過言ではないのです。

この記事を通じて、あなたは、その、「準備」のために、不可欠な、すべての知識と、武器を、その手に、携えました。

経年劣化と、災害損傷の、違いを見抜く、確かな目。

申請期限という、時効の壁を、打ち破る、知恵。

鑑定人を、納得させる、動かぬ証拠と、論理。

そして、悪質な、誘惑を、見抜き、誠実さを、貫く、強い心。

これらの、知識は、もう、あなただけの、ものです。誰にも、奪われることのない、あなたの、大切な、財産です。

次に、あなたの家に、予期せぬ、傷跡が、見つかったとき。あなたは、もう、ただ、うろたえたり、諦めたり、することはないでしょう。

「大丈夫。私には、正しい知識がある」と、自信を持って、落ち着いて、そして、誰よりも、賢く、スマートに、行動を、起こせるはずです。

火災保険は、決して、難しいものでも、恐れるべきものでも、ありません。

それは、あなたの、日々の暮らしと、かけがえのない、未来の安心を、力強く、守ってくれる、最も、身近で、頼れる、パートナーなのですから。

コラム一覧